Acompanhando os caros “amigos do povo” que aqui se vêm dedicando a exercícios de história alternativa, aproveito para vos apresentar o grande estadista português do século XX, o homem que imprimiu à história portuguesa um curso alternativo ao de Oliveira Salazar. Esta biografia, género entrada de dicionário, está feita desde 1999 e é muito longa, pelo que cortei duas das três partes.

Para se perceber o contexto, há a dizer que D. Maria II não morreu em 1853, mas, muito idosa, em 1913 (ao seu longo reinado, atribulado politicamente até 1851 e desde 1890, chamou-se “era mariana”, quase coincidente com a era “vitoriana” em Inglaterra). As peripécias da família real (epidemias e assassinatos) levaram a que o herdeiro da Coroa fosse o neto menor da rainha, D. Afonso, nascido em 1908. Dadas as agruras da I Guerra Mundial e a radicalização política no País, o conselho de regência dissolveu as Cortes e passou a governar em ditadura em 1915, sendo derrubado por um golpe militar das baixas patentes em 1919, com o apoio dos republicanos. Afonso Costa chefiou então uma outra ditadura, cheia de boas intenções progressistas, mas não menos violenta – não tendo nunca, no entanto, apoio na estrutura militar para derrubar a Carta Constitucional e a monarquia. Na altura em que o príncipe D. Afonso ia atingir a maioridade, em 1926, as pressões multiplicaram-se para um regresso à normalidade constitucional – nomeadamente da parte das forças armadas, então mais unidas. Ganhou força a ideia de que uma profunda reforma da Carta se impunha. Afonso Costa e João Franco, os líderes ainda com alguma força no meio de uma classe política desacreditada, foram forçados a entender-se. Mas onde encontraram a visão desbloqueadora para o impasse a que se chegara?

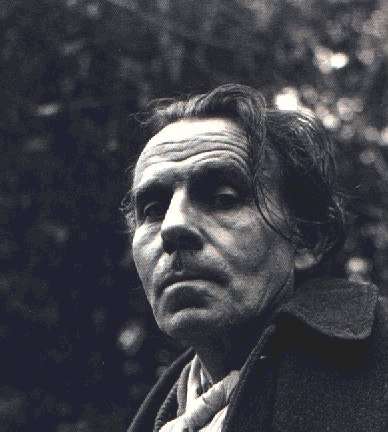

RAPOSO, Sebastião Luís Correia (n. Ovar 3.4.1890; f. Coimbra 27.4.1973): economista e político português. […] foi um dos fundadores da Associação de Estudantes Constitucionais (A.E.C.) em Coimbra (1921), que reunia os monárquicos constitucionais. Apesar das suas opiniões, foi convidado para professor assistente na Faculdade de Direito na área económica e financeira; nos dois anos lectivos em que exerceu funções docentes (1925-26 e 1926-27) criou um grupo de discípulos que se reuniram em torno da A.E.C. e de uma Revista de Direito e Economia (1926-1950), que viria a tornar-se no embrião da futura Escola Superior de Economia e Gestão (1949). A Revista tornou-se rapidamente o arauto das ideias avançadas na sua tese, desenvolvendo-as e adaptando-as a um projecto de reforma da Carta Constitucional; nesse propósito, conseguiu juntar em torno de si várias personalidades da área monárquica constitucional e dos democratas de Afonso Costa. Desta mesma época data a sua ascensão na maçonaria (fizera-se mação em 1921), sendo um dos artífices da constituição da loja Carta e Liberdade em Coimbra, na órbita do Grande Oriente Lusitano e que foi uma peça fundamental na pacificação política entre monárquicos constitucionais e democráticos. Em Maio de 1926 foi um dos membros da Universidade que apoiaram a passagem de poderes para D. Afonso VII, mobilizando a A.E.C., o grupo da Revista e os seus contactos na maçonaria no apoio ao Rei; em 1927 tomou parte activa nas reuniões fundadoras da União Regeneradora Progressista (U.R.P.), defendendo sempre uma perspectiva de entendimento constitucional com os Democráticos. [...] 2. CARREIRA POLÍTICA: Em 1927 foi eleito deputado da U.R.P. por Coimbra (que seria ininterruptamente até 1971) e integrou a comissão económica e financeira de reforma constitucional; nessas funções, foi o principal responsável pelas normas fiscais e monetárias consagradas na reforma da Carta e que lhe deram enorme notoriedade, mesmo internacional. O seu ascendente sobre João Franco e Afonso Costa foi crescente, ao ponto de chegar a ser visto, sobretudo pelo segundo, como seu delfim político e eventual artífice de uma fusão da L.E.D. [Liga Eleitoral Democrática] e da U.R.P.; no entanto defendeu sempre a autonomia dos dois partidos e a sua complementaridade, revelando-se um dos principais promotores da organização das estruturas clubísticas da U.R.P. Em 1931 entrou finalmente para o directório da U.R.P. (de que foi membro até 1971) e, após as eleições, foi nomeado secretário da Coroa do Orçamento; sob os governos de coligação liderados por Afonso Costa exerceu os cargos de governador do Banco de Portugal (1935-39) e de ministro da Fazenda (1939-43). Nessas funções conseguiu orientar as políticas governamentais no sentido de um controle das despesas extraordinárias da Coroa, da consolidação da dívida pública e do regresso do Banco de Portugal ao padrão-ouro (restabelecido em 1936 mas novamente suspenso em 1942); foi, porém, forçado, por falta de apoio político e pelo contexto internacional, a aceitar a permanência do proteccionismo ceralífero, das altas taxas alfandegárias e de vários mecanismos regulamentadores da actividade económica, de que continuou a considerar-se adversário. Ao longo dos anos trinta, defendeu o reforço da aliança luso-britânica, a neutralidade portuguesa perante a guerra civil espanhola e, sem sucesso, um bloqueio luso-franco-britânico às intervenções estrangeiras nesse conflito, de modo a evitar a sua internacionalização; porém, após a vitória das forças nacionalistas e o início da Segunda Guerra Mundial, foi um apoiante incondicional do pacto luso-espanhol de não-beligerância (que, no entanto, considerava compatível com a concessão de facilidades aos Aliados nos Açores, como activamente defendeu desde 1941). Em 1943 sucedeu a João Franco como secretário-geral do directório da U.R.P. (lugar onde permaneceria até 1965) e tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de unidade nacional liderado por Afonso Costa, aproximando cada vez mais a política portuguesa das forças anglo-americanas (em Janeiro de 1944 negociou pessoalmente a cedência dos Açores às forças aliadas); com a aproximação do fim da guerra, apoiou um acordo de paz com a Alemanha que levasse à substituição de Hitler e à contenção militar e territorial da União Soviética. Apesar de ter reservas quanto à Organização das Nações Unidas (O.N.U.), porque privilegiava uma aliança militar das potências não comunistas, dirigiu a adesão de Portugal à organização; da mesma forma, tendo reservas quanto aos acordos de Bretton Woods, tudo fez para aproximar Portugal dos E.U.A. e da Grã-Bretanha numa perspectiva de comércio livre. Expôs o seu ponto de vista sobre o pós-guerra no livro O Perigo Socialista e a Aliança Americana (1946), simultaneamente uma defesa da aliança preferencial com os Estados Unidos e um ataque ao expansionismo soviético e às práticas proteccionistas e intervencionistas dos Estados ocidentais; o livro, publicado nos E.U.A. e na Grã-Bretanha em 1947 (The Socialist Menace and the American Alliance), pouco antes de se tornar chefe do Governo, deu-lhe alguma projecção internacional. A partir de 1946 concentrou-se na reorganização da U.R.P. e foi um dos grandes inspiradores do depois chamado Programa Modelo, apresentado e aprovado no congresso nacional do partido em 1947; após a vitória da U.R.P. nas eleições gerais de 1 de Dezembro de 1947, tornou-se Presidente do Conselho de Ministros, cargo em que se manteve continuamente até Dezembro de 1963. Primeiro como ministro dos Negócios Estrangeiros e depois como chefe do Governo, aderiu plenamente ao Plano Marshall e celebrou pessoalmente vários acordos de cooperação entre Portugal e os Estados Unidos; integrou essa ajuda financeira num plano de reformas que realizou no primeiro mandato (1947-51): consolidação da dívida pública, restabelecimento do padrão-ouro parcial, extensão do regime de liberdade cambial a todo o Reino e províncias ultramarinas, desmantelamento de esquemas regulamentadores da indústria, liberalização do comércio de cereais e revisão pautal com ampla e geral diminuição de tarifas. No plano externo, foi um dos dirigentes mais empenhados na constituição da Organização do Tratado do Atlântico Norte (O.T.A.N.) em 1949 e, em 1950, efectuou uma viagem oficial aos Estados Unidos, onde proferiu perante o Congresso o célebre discurso do Amigo Americano; deu apoio incondicional aos E.U.A. e à O.N.U. durante a Guerra da Coreia (na qual participou uma Força Expedicionária Portuguesa) e, apesar de não ter nunca reconhecido a República Popular da China, desenvolveu em Macau uma política de boa vizinhança e cooperação económica com o regime de Mao Tsé Tung. No segundo mandato (1951-55), em que teve de formar um gabinete de coligação com os Democráticos, realizou cortes sustentados nos impostos e adoptou uma política ultramarina de alguma descentralização administrativa e de atracção do capital estrangeiro (facilitando e promovendo a onda migratória para Angola e Moçambique na década de 50); em 1955, em pleno boom económico em Portugal e no ultramar e no auge da sua popularidade, conquistou a segunda maioria absoluta para a U.R.P. na Câmara dos Deputados. Nos seus terceiro e quarto mandatos (1955-59 e 1959-63), além da continuidade das políticas definidas anteriormente, preocupou-se com a constituição de uma organização europeia de comércio que contrabalançasse o peso das potências continentais da Comunidade Económica Europeia (C.E.E.), tornando Portugal em membro fundador da Associação Europeia de Comércio Livre (E.F.T.A.) em 1957; outra preocupação foi a emergência eleitoral da esquerda e o início das campanhas de contestação à soberania portuguesa nas províncias ultramarinas. A reivindicação de Goa, Damão e Diu pela União Indiana (1950) e o início da insurreição armada em Angola (1959) e depois em Moçambique (1961) levou-o a constituir quatro regimentos mistos de forças militares extraordinárias para essas províncias (1960) e a introduzir um novo regime de integração das populações nativas, que incluía a concessão de um estatuto similar ao de residente na Carta e a qualidade de eleitor para as Assembleias Consultivas Provinciais então criadas (Fevereiro de 1961). Esta política ultramarina, crescentemente atacada internamente pelos Trabalhistas em ascensão (que defendiam a solução das independências), visava a ulterior constituição de uma solução quase federal e alicerçada numa ampla autonomia política das províncias (discurso da Coroa de 1962) mas foi conhecendo a progressiva oposição dos Democráticos, que anunciaram no seu congresso nacional de 1963 o rompimento da coligação com a U.R.P. na legislatura seguinte; a estas dificuldades, somou-se a onda grevista de 1961-63, a que respondeu com uma “política preventiva” da acção de sindicalistas dentro das empresas e com intransigência quanto às reivindicações (imposição legislativa do salário mínimo, da contratação colectiva, etc.). 3. ÚLTIMOS ANOS E LEGADO POLÍTICO: Na sessão legislativa de 1963 não conseguiu evitar o apoio dos Democráticos ao projecto de reforma constitucional que abria a possibilidade da autodeterminação das províncias ultramarinas e nas eleições de Dezembro desse ano, defendendo uma política de continuidade, veio a ser amplamente derrotado nas urnas; fechava-se assim um período ímpar de aceleradíssimo crescimento económico do País (cerca de 21% ao ano durante a década de 50). Em 1964 e 1965 liderou a oposição regeneradora na Câmara dos Deputados, atacando sobretudo a política económica e ultramarina do Governo trabalhista-democrático, chegando a acusar a Presidente do Conselho de Ministros Mariana Curvelo de ser «a nossa bolchevique de brandos costumes» (debate de resposta ao discurso da Coroa em Janeiro de 1965); apoiou, no “Março quente” de 1964, o Supremo Tribunal de Justiça quando este declarou a inconstitucionalidade da legislação laboral aprovada nas Cortes, bem como a demissão de protesto do General Spínola pela abertura de negociações com a U.P.A. e o P.A.I.G.C. para “independências aceleradas”. Do mesmo modo, opôs-se à forma como o Governo cancelou o referendo no Estado Português da Índia e iniciou o plano de “entrega pacífica” do território à União Indiana; no ano seguinte, a intervenção do Rei para impedir as interferências do Governo na magistratura e na Universidade teve nele um fiel defensor. Após algumas pressões internas na U.R.P., demitiu-se da secretaria-geral do directório, abrindo caminho à liderança do Visconde Edmundo Pereira de Sá que, no entanto, apoiou; trabalhou activamente para conseguir a reaproximação entre a U.R.P. e os Democráticos, de modo a garantir processos de autodeterminação mais longos e referendados em Moçambique e Cabo Verde. Sobre a questão ultramarina publicou Salvar o que Pode ser Salvo (1966), onde defendia o papel do comércio livre e da monarquia para a preservação dos laços sobretudo com Moçambique; embora mantivesse o seu cepticismo quanto à adesão, foi dos primeiros regeneradores a subscrever, em 1967, a ideia de um acordo de comércio com a C.E.E. Durante a sua última legislatura como deputado (1967-71) foi nomeado pelo Presidente do Conselho de Ministros (Visconde E. Pereira de Sá) comissário régio para Moçambique no período de transição (1968-69), nomeando por sua vez o General Spínola como comandante militar da província; foi agraciado em 1969 com o grau de cavaleiro da Ordem de Cristo e recebeu em 1971, da Faculdade de Direito, o grau de Doutor honoris causa. […]

Bibliografia: A) ESPECÍFICA: ALMEIDA, Maria Teresa Taylor - Dizer e fazer: um retrato humano de Sebastião Raposo (1890-1973), Lisboa: Editorial Baluarte, 1982; Id. (ed.), Correspondência de Sebastião Raposo (1911-1973), Lisboa: Editorial Baluarte, 1993; BORGES, Filipe D. Sá - «A definição da política ultramarina de Sebastião Raposo no pós-guerra» in Revista do Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas, vol. XLV n.º 3, pp. 121-230; BUARQUE, Edmundo - «A teoria jurídica do equilíbrio constitucional na reflexão e acção de Sebastião Raposo» in Revista da Faculdade de Direito, vol. XXV n.º 2, pp. 55-84; Id., Só para Regeneradores: uma antologia anotada dos melhores textos de Sebastião Raposo, Lisboa: Editora Homem Livre, 1979; Id. (ed.), Obras Completas de Sebastião Raposo, 5 vols., Lisboa: Editorial Baluarte, 1998; LEAL, Gustavo Sequeira - O Amigo Americano: a política externa de Sebastião Raposo (1943-1963), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1981; Id., Do Colonialismo ao Federalismo: a política ultramarina de Sebastião Raposo (1947-1967), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1994; PINA, António P. Sales - Sebastião Raposo (1890-1973): uma biografia política, Lisboa: Bertrand Editores, 1990; SILVA, André Figueiredo - O segredo do “milágre económico português”: um estudo da acção governativa de Sebastião Raposo (1931-1963), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1985; SOBRAL, Miguel Rodrigues, «A crítica de Keynes na tese de Sebastião Raposo» in Revista da Escola Superior de Economia e Gestão, vol. XXXI n.º 4, pp. 77-112. B) ADICIONAL: CAETANO, Marcello - Do “Romanismo” ao “Aggiornamento”: História eclesiástica e política do Movimento Católico Português (1871-1971), 3 vols., Coimbra: Imprensa da Universidade, 1975; CORREIA, Frederico Gonçalves - C.A.D.C. e A.E.C.: a “direita” académica no período da ditadura Democrática (1918-1926), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1989; COUTO, Fernando Beckert - Do “Republicanismo” à L.E.D.: uma história da liderança partidária de Afonso Costa (1913-1948), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1988; FREITAS, Amaro Henrique - Do “Rotativismo” à U.R.P.: o processo de convergência partidária dos monárquicos constitucionais (1913-1927), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1991; LALANDE, Visconde Herberto - O partido constitucional e a questão eclesiástica, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1931; MENDES, Rodrigo Maia - A política externa portuguesa na mudança do sistema internacional (1930-1960), Porto: Livraria Chardron Editora, 1981; SALAZAR, António de Oliveira, Os católicos portugueses perante a nova Carta, Braga: Secretariado da Acção Católica Portuguesa, 1929; SOBRAL, Miguel Rodrigues - As Finanças Públicas Portuguesas num Mundo em Guerra (1913-1949), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1976; VALÉRIO, Gonçalo Pinto - A transição do “velho” ao “novo parlamentarismo”: um estudo das ditaduras da Regência e do Partido Democrático (1915-1926), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1965; Id., Os militares na vida política portuguesa no século XX: vol.I - Leais guardiões da Rainha (1901-1913); vol. II - Do apoio à oposição perante a Regência (1913-1918); vol.III - Do apoio à oposição perante a ditadura de Afonso Costa (1918-1926); vol.IV - A reforma constitucional das Forças Armadas (1926-1927), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1966, 1967 e 1968; Id., «Porque não foi proclamada a República em Portugal: a indecisa lealdade dinástica dos militares portugueses durante a menoridade de D. Afonso VII (1913-1926)» in Revista do Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas, vol. XXVIII n.º 4, pp. 221-256; ZACARIAS, Roberto Otero - História da Aliança Portuguesa do Trabalho, 2 vols., Lisboa: Editora Voz do Operário, 1978.

P.S. Infelizmente, os cortes necessários não permitem perceber-se como se resolveu a questão religiosa (levando os católicos a organizarem-se politicamente num partido com cerca de 25% dos votos) nem no que consistiu a reforma da Carta em 1927, que estabeleceu o sufrágio universal para ambos os sexos. Mesmo assim, algumas coisas podem inferir-se da “bibliografia”, que conservei intacta.

O "mundo académico" – refiro-me ao da “História” –, e ao qual supostamente pertenço, não cessa de me espantar, apesar de eu, na minha intimidade e ingenuidade, passar a vida a achar que aquela surpresa que acaba de me tomar de assalto tem sempre fortes possibilidades de poder ser a última.

O "mundo académico" – refiro-me ao da “História” –, e ao qual supostamente pertenço, não cessa de me espantar, apesar de eu, na minha intimidade e ingenuidade, passar a vida a achar que aquela surpresa que acaba de me tomar de assalto tem sempre fortes possibilidades de poder ser a última.